44

BM – Grundlagen der Neurowissenschaften

©

aon gmbh – academy of neuroscience

Das Wissen um die Entwicklungsgeschichte hilft, ein bisher unbekanntes Land besser verstehen zu

können. Bei einem Gehirn verhält es sich ähnlich. Wenn man weiß, wie sich ein Gehirn entwickelt, kann

man seine Architektur leichter verstehen. Bei einem Wirbeltier-Embryo entsteht zunächst ein mit

Flüssigkeit gefülltes Neuralrohr. Am Kopfende bilden sich drei Verdickungen, drei Hirnbläschen. Aus

diesen entwickeln sich später das Vorderhirn (Prosencephalon), das Mittelhirn (Mesencephalon) und das

Rautenhirn (Rhombencephalon), das in das Rückenmark übergeht. Das Vorderhirnbläschen teilt sich

später und formt das Zwischenhirn (Diencephalon) und das End- oder auch Großhirn (Telencephalon).

Auch das hintere Hirnbläschen teilt sich: Aus dem Rhombencephalon werden das Hinterhirn

(Metencephalon) und das Nachhirn (Myelencephalon, auch Medulla oblongata genannt). Ein

ausgewachsenes Wirbeltier-Gehirn besteht also aus folgenden fünf Abschnitten:

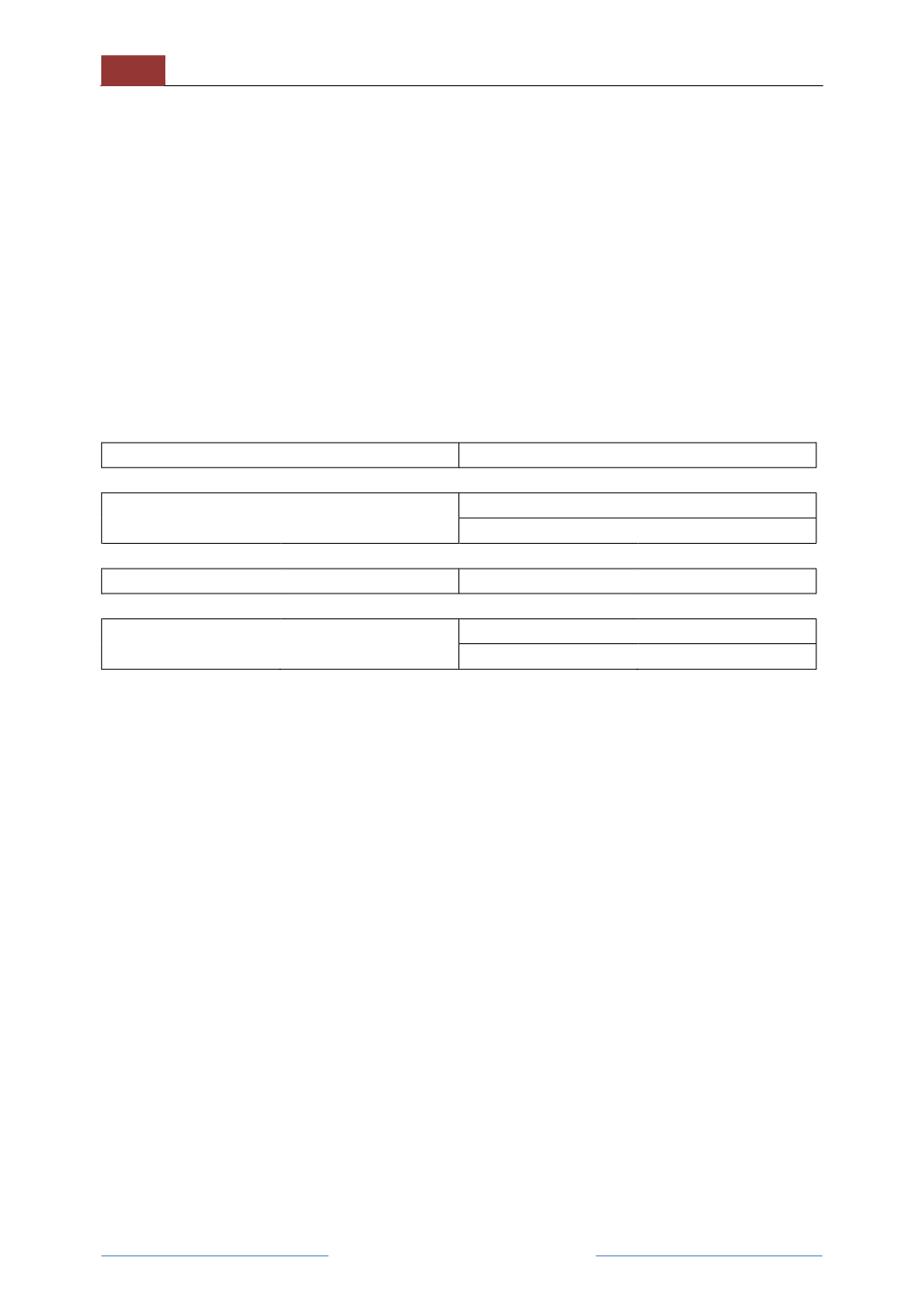

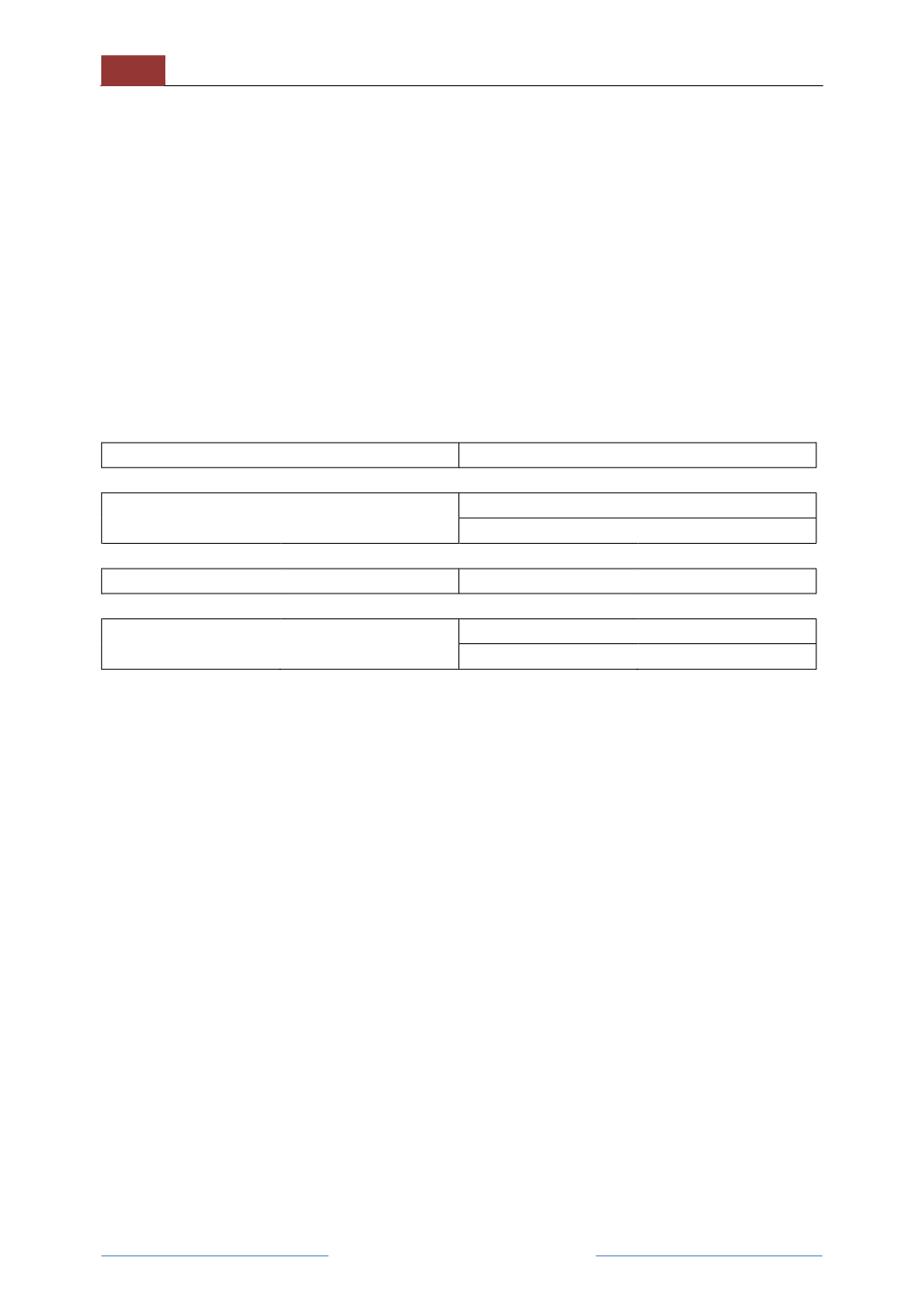

Embryonale Hirnbläschen

Ausgewachsene Hirnabschnitte

Vorderhirn

Prosencephalon

Großhirn

Telencephalon

Zwischenhirn

Diencephalon

Mittelhirn

Mesencephalon

Mittelhirn

Mesencephalon

Rautenhirn

Rhombencephalon

Hinterhirn

Metencephalon

Nachhirn

Myelencephalon

Beim Menschen und auch bei anderen Wirbeltieren weist das Telencephalon während der

Gehirnentwicklung das stärkste Wachstum auf. Es kann so groß werden, dass es die anderen Bereiche,

die in ihrer Gesamtheit auch als Hirnstamm bezeichnet werden, nahezu völlig überdeckt. Bei den

Säugern wird oft noch eine 6. Hirnstruktur unterschieden, nämlich die Brücke (Pons), die den Boden des

Hirnstamms umfasst.

Im Gehirn befinden sich vier große, mit Liquor gefüllte Kammern, die cerebralen Ventrikel. In ihrer

Gesamtheit ähnelt die Form ein wenig an das Gerüst eines Sattels. Die Hirnventrikel stehen mit dem

Subarachnoidalraum und dem Zentralkanal des Rückenmarks in Verbindung. Je ein Seitenventrikel

befindet sich in jeder Großhirnhälfte, der drittel Ventrikel liegt im Zwischenhirn, und der vierte Ventrikel im

Rautenhirn. Sie stehen über Löcher, Foramina genannt, und über Kanäle miteinander in Verbindung.

5.2.5

Die Blut-Hirn-Schranke

Ein wichtiger und geläufiger Begriff ist die Blut-Hirn-Schranke. Anders als man vielleicht erwartet, ist damit

jedoch kein Gegenstand, sondern ein Mechanismus gemeint. Zur Hauptaufgabe der Blut-Hirn-Schranke

gehört, den Übertritt potenziell pathogener oder giftiger Substanzen aus dem Blutstrom ins Gehirn zu

verhindern und Abbauprodukte aus dem Hirngewebe in die Blutbahn zu transportieren. Das

Regenerationsvermögen und Selbstheilungspotenzial des Hirngewebes ist nämlich dem der meisten

anderen Organe und Gewebe weit unterlegen. Aus diesem Grund erreichen Verletzungen, Störungen und